豈止感覺良好? 一呼一吸 靜觀改變大腦

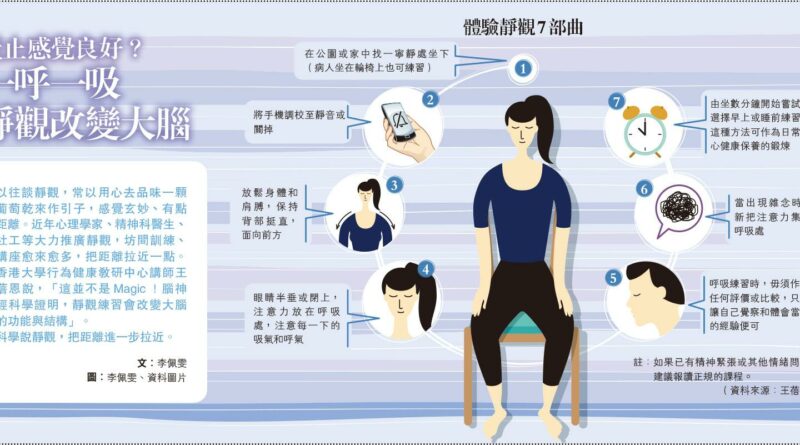

【明報專訊】以往談靜觀,常以用心去品味一顆葡萄乾來作引子,感覺玄妙、有點距離。近年心理學家、精神科醫生、社工等大力推廣靜觀,坊間訓練、講座愈來愈多,把距離拉近一點。香港大學行為健康教研中心講師王蓓恩說,「這並不是Magic!腦神經科學證明,靜觀練習會改變大腦的功能與結構」。 科學說靜觀,把距離進一步拉近。 ■源自東方冥想 「靜觀」或稱「正念」(Mindfulness),概念雖源自於佛教,但在西方的心理治療領域裏,與宗教信仰沒有關係。美國分子生物科學家Jon Kabat-Zinn,1970年代到東方學習靜坐冥想,回美後建議一些長期慢性痛症患者練習靜觀(冥想的一種)。香港大學行為健康教研中心講師王蓓恩說:「結果很驚喜,雖然患者的痛症並沒有消失,但透過靜觀的呼吸練習,他們能與疼痛共處,減少昔日因長期痛症帶來的困惱與壓力。」 1979年,Jon Kabat-Zinn創辦「美國麻省大學醫學院靜觀中心」,設計靜觀減壓課程(Mindfulness-Based Stress Reduction,MBSR),協助長期病患紓緩徵狀並與之共處。 王蓓恩傳授行為健康及靈性學習,積極推廣靜觀練習。她認為,「靜觀是照顧不同情緒的好工具,培養正面情緒之餘,亦照顧壞情緒,使人不容易受到各種壓力的影響。理想的靜觀學習,是能將靜觀融入生活之中」。 ■靜觀如何令大腦變化? 學習靜觀很簡單,卻好處多多,王蓓恩說,「簡單到令人覺得不可思議,令人不易相信為何每天練習靜觀就有這些改變」。不少科研證實和解釋了,為何有這些好處。 改變腦結構 影響神經活動 靜觀練習,得着不止「自我感覺良好」而已。許多研究證明,透過靜觀,可以引起腦部結構以及腦神經活動和功能網路的轉變,帶來情緒調節和行為上的改變。香港大學心理學系講座教授李湄珍,從事腦部可塑性研究,她指出:「靜觀是一種mental training(心性鍛煉),我們的心思通常會四處遊移,在靜觀過程中,覺察當前狀態下思想的流動,加以注意但不批判;或者將注意力集中到某一特定的事物(比如呼吸或圖像),此訓練過程會建立一個mental experience(心靈體驗),而大腦會隨着這種經驗而出現改變。」 ■建立理性網絡 不受情緒主宰 腦袋是由千億個腦細胞建立而成的網絡。人會養成某種習慣,是因為負責該習慣的神經網絡已「打通」,演變成自動產生的反應。若是對自己有益的習慣固之然好,但若是一些壞習慣,例如情緒失控,習慣做出許多不理性的行為,令自己飽受困擾。 據臨牀心理學家及精神科專科醫生撰寫的「靜觀治療」資料指出,當我們遇到威脅時,腦內負責情緒的杏仁核會發出警號,並將經歷儲存下來成為記憶;而腦內外層前端的前額葉,則負責理性邏輯思維、解決困難。靜觀練習時,我們細心觀察當下的身心狀態,不加批判、不過度反應,藉此讓前額葉與杏仁核好好溝通。當建立起這神經網絡後,能使我們的行為不再被情緒主宰。 助調節情緒及減壓 參考衛生署家庭健康服務網站,曾有腦神經研究指出,當人持續地練習靜觀時,部分腦部結構如海馬體、後扣帶皮層、顳頂交界處等的灰質(gray matter)密度增加,這些結構對調節情緒、同理心的表現有重要角色;杏仁核的灰質密度則下降,與壓力程度的感應有關聯。 除了腦部結構的變化,亦有研究指出,當人進入靜觀狀態時,前扣帶皮層及前腦島的腦神經活動增加,正面地影響着我們的專注力及感受痛楚的反應。 ■何謂靜觀?吃飯、走路也可靜觀 簡單而言,靜觀是有意識地,以中立態度留心當下的一刻。吃飯、喝茶、步行、休息,甚至彈琴或做運動,也可修習靜觀。而靜坐最為簡單也是靜觀修習的基礎,坐下來,將注意力集中在呼吸上,對一呼一吸保持着清醒的覺察。 透過靜觀,學習訓練專注力,把身心帶回當下,觀察身體感覺、情緒和想法微細的起伏變化,學習平靜如實地觀察此時此刻。 靜觀好處 ‧提升專注力、理解能力及記憶力 ‧讓人放鬆,練習時血壓、心跳率、呼吸頻率和氧氣消耗量降低 ‧更易入睡,改善睡眠質素 ‧減輕抑鬱症徵狀,以及痛楚引起的不快情緒 ‧對減壓、減低負面及焦慮情緒效果顯著 ‧幫助人在不同社交場合表達自己,亦有助加強同理心 ■發呆注意力渙散≠靜觀 上月底在香港舉行的發呆比賽(圖1),提倡放空減壓,與靜觀看似類近?其實分別很大。王蓓恩表示,「發呆時注意力渙散,無目的;靜觀則將注意力集中在呼吸或其他所專注的體驗之中,有目的」。靜觀亦不是逃避現實,透過如實觀察此刻出現的身體感覺、想法和情緒,然後如實接受它們,我們會變得更有智慧去回應現實生活情况。 ■控制情緒機制 掌握關鍵幾秒 靜觀令人不易被情緒牽動,背後機制如何?王蓓恩指出,「經一段時間的靜觀練習之後,除了覺察到專注力提升、睡眠質素改善等等,亦會發現自己對生活裏的人和事原來都有習慣性的反應,當知道壞情緒出現的機制,便能減少慣性的情緒波動。當發現情緒快將爆發時,懂得透過呼吸讓自己冷靜下來,認清正在經驗的是怎麼一回事,這是關鍵的幾秒鐘」。 1.覺察心理狀况 假如你經常受胃痛困擾,發現誘發胃痛的原因,原來是每當要與上司開會,你擔心表現未如理想,導致精神極度緊張所致。 王蓓恩解釋,「了解整個胃痛機制後,便知道怎樣避免胃痛。舉例,當你覺察到緊張開始出現時,做呼吸練習,冷靜及放鬆下來,讓自己有條件觀察誘發胃痛的身心因素,從而慢慢改善」。 2.擴闊思想認知,減低擔憂 王蓓恩以害怕乘搭巴士作例子,「思緒重整後,了解擔心的感覺是怎樣形成,原因是否成立?下次面對同一環境時,可能發現這些擔心其實只是自己的想法,而非事實」。 3.提升自我覺察能力,應付生活不同狀况 「有些人因子女頑皮而大發脾氣,過分的說話衝口而出。但他們是否真的頑皮?儘管他們做了一些事情令你生氣,但是否要用這種方式回應?在生氣之前,吸一口氣冷靜下來,避免負面情緒升級。透過靜觀訓練,讓自己有多一個選擇。」 ■如何選擇靜觀課程? 坊間的靜觀課程愈來愈多,例如一天體驗班或工作坊,或是八周靜觀課程。王蓓恩認為,「市民應視乎個人需要,選擇適當的課程」。目前,「靜觀減壓課程」及「靜觀認知治療課程」是最多實證支持的有效課程。 靜觀減壓課程 由美國麻省大學醫學院的減壓診所創辦,為期八周,包括八節課和一天全日課。透過靜觀練習指導、柔軟伸展運動、小組對話、靜心溝通練習、個別指導等,幫助學員應付壓力,減低抑鬱和焦慮。適合因工作、家庭或人際關係備受壓力,長期失眠、痛症患者,以及生活步伐失調、緊張焦慮的人。 靜觀認知治療 由三名心理學家創辦,透過靜觀練習指導、小組對話、學習防止復發策略及個別指導,讓學員減少低落情緒和負面思想,保持心靈健康。課程為期八周,包括八節課和一天全日課。多項研究發現,此課程有效減低抑鬱症復發的機會,近年亦應用在治療焦慮症、飲食失調症等。 相關靜觀課程資訊:mindfulness.hk ■今期專家 王蓓恩(香港大學行為健康教研中心講師) 李湄珍(香港大學心理學系講座教授) 文:李佩雯 圖:李佩雯、資料圖片 編輯:王翠麗 電郵:feature@mingpao.com

Read more